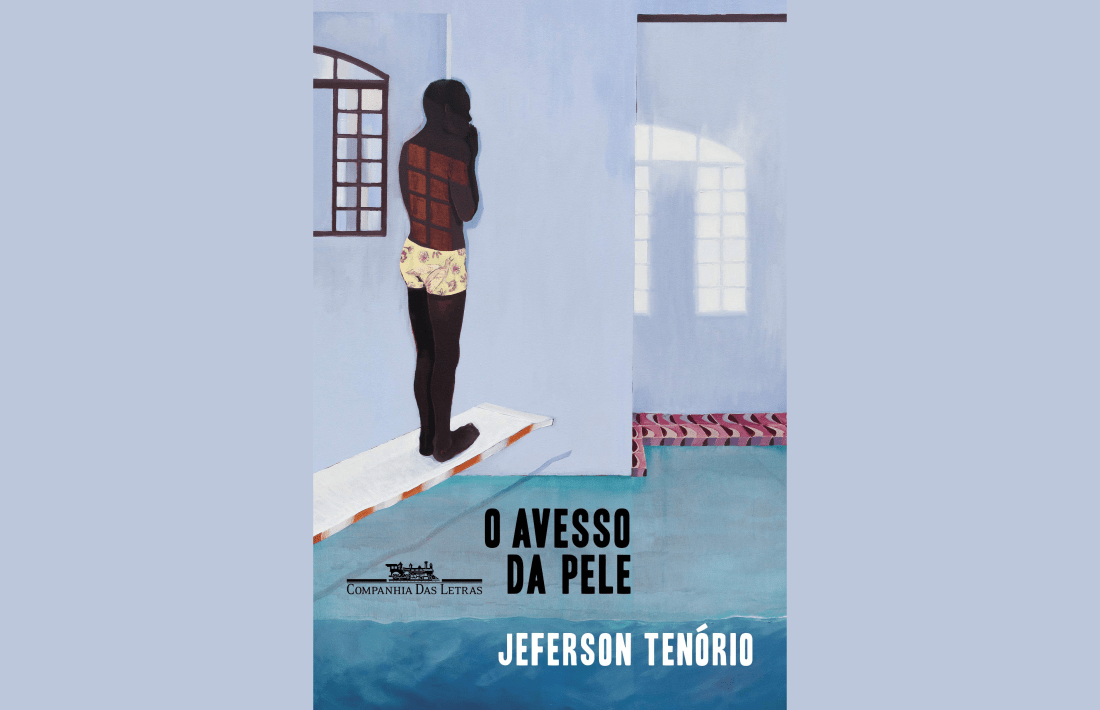

Aos 44 anos, Tenório conta a história de uma família negra de Porto Alegre atravessada pelo racismo cotidiano. Henrique é um professor de literatura da rede pública brutalmente assassinado em uma abordagem policial desastrosa. A história é narrada pelo filho dele, Pedro, que refaz a trajetória do pai em meio às violências físicas, psicológicas e afetivas proporcionadas pela discriminação racial.

Ainda que com nuances e diferenças, a obra de Tenório dialoga com narrativas semelhantes publicados recentemente no Brasil, de autores como o baiano Itamar Vieira Junior, vencedor do Jabuti em 2020 com Torto arado, e Paulo Scott, também gaúcho, autor de Marrom amarelo, finalista da premiação no ano passado.

“Há uma mudança de perspectiva do que se considerava literatura. Perceberam que uma única história estava sendo contada, geralmente por autores brancos e de classe média, estabelecidos em São Paulo ou Rio de Janeiro”, avalia Tenório, para em seguida dizer que o cenário literário do país não pode ser encarado como “grande festa da diversidade.”

Tenório acredita que seu livro tenha feito sucesso por uma série de motivos, que envolvem não só uma espécie de reorientação da crítica e das editoras. Ele menciona a contestação do governo do presidente Jair Bolsonaro pelas artes em geral e a violência recorrente contra negros, no Brasil e no exterior. Mas não só.

“O avesso da pele carrega uma discussão sobre o que está antes da pele. As questões que nos fazem humanos. Ao discutir esse humano, o livro acaba se universalizando. Há uma identificação tanto de pessoas brancas quanto de pessoas negras, porque são conflitos e contradições comuns a todos”, analisa.

Tenório prepara um novo romance, sobre a presença dos negros na universidade. A ideia é debater a importância da lei das cotas raciais no ensino superior, que completa dez anos em 2022. Assim, a temática racial, presente em seus três livros, incluindo os anteriores O beijo na parede (2013) e Estela sem Deus (2018), vai continuar. Ele não vê problema. “Histórias de pessoas brancas já foram contadas à exaustão”, afirma.

A entrevista é de Guilherme Henrique, publicada por Deutsche Welle, 21-12-2021.

Itamar Vieira Junior, autor de Torto arado, disse recentemente à DW Brasil que às vezes é difícil entender o percurso de um livro até o sucesso. No seu caso, por que você acha que O avesso da pele venceu o Prêmio Jabuti?

Um conjunto de fatores. Há uma mudança de perspectiva do que se considerava literatura, essa revisão que tem sido feita pela Academia e pelos críticos, que olharam para a literatura e perceberam que uma única história estava sendo contada, geralmente por autores brancos e de classe média, estabelecidos em São Paulo ou Rio de Janeiro. Essa revisão fez com que os critérios de avaliação começassem a ser questionados.

Há também o momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é muito difícil. Desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, nós temos sofrido uma série de ataques, de todos os lados. Livros como o Torto arado, Um defeito de cor (Ana Maria Gonçalves), Marrom e amarelo (Paulo Scott), Os supridores (José Falero) são obras que dialogam com esse período.

O avesso da pele trata de questões que foram latentes no ano passado, como a violência policial contra negros, no Brasil e no exterior, o racismo e a desigualdade que afloraram ao longo da pandemia. Esse contexto ajuda no sucesso do livro, mas é importante dizer que isso não sustenta uma obra literária. Existem outros elementos que influenciam esse processo.

Quais são esses elementos no seu livro?

Acredito que O avesso da pele carrega uma discussão sobre o que está antes da pele. As questões que nos fazem humanos. Ao discutir esse humano, o livro acaba se universalizando. Há uma identificação tanto de pessoas brancas, quanto de pessoas negras, porque são conflitos e contradições comuns a todos.

Por isso, e retomando a pergunta inicial, é difícil entender os caminhos de um livro. Eu poderia ter escrito esse livro e nada disso ter acontecido. O fato de um autor ou autora escrever um bom livro não é garantia de que ele vai ter o reconhecimento naquele ano, década ou geração.

Como você analisa o fato de a sociedade brasileira elogiar livros com personagens historicamente marginalizados, com valorização do negro, do indígena, do periférico, ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro chega à presidência?

Aparentemente é uma contradição, mesmo. Mas se olharmos para os números, sabemos que ele não foi eleito pela maioria, mas por uma conjunção de fatores, que envolve votos nulos e brancos. É claro que houve uma escolha de mais de 50 milhões de brasileiros. Mas o país tem 210 milhões de habitantes. Não há uma maioria que o elegeu.

Quando nós temos um governo fascista, racista e genocida, há também movimentos de resistência. Isso aconteceu na ditadura militar brasileira (1964-1985), com movimentos culturais nas artes de maneira geral que resistiram e inovaram. Esses governos autoritários emulam e propiciam uma reação social. Mas a melhor forma de combater um governo autoritário não é fazer literatura rasa ou superficial. É fazer o que há de melhor.

Então, quando as artes em geral entregam o que há de melhor em períodos como esse, elas se tornam formas imprescindíveis de resistência. Até porque se não fosse a arte e essa resistência, talvez no fundo do poço ainda poderíamos abrir um alçapão.

Você publicou dois livros antes de O avesso da pele. Como essas duas experiências influenciaram sua escrita?

Eles me ajudaram a trilhar um caminho enquanto escritor e também uma consciência racial e social. Acho que o primeiro romance [O beijo na parede], é mais intuitivo, porque eu tinha o domínio das técnicas narrativas e a sofisticação da questão racial. Ele é um livro de aprendizado, assim como o meu personagem. No segundo livro [Estela sem Deus], eu já era mestre em literatura, possuía um certo domínio narrativo e a questão racial já estava melhor estabelecida nos meus estudos. Em O avesso da pele chego mais seguro no sentido de aproximar o personagem [Henrique] da minha história, mas com a técnica para não tornar a história autobiográfica. O personagem se aproxima e se distancia da minha vida, e isso tem a ver com fazer literatura.

No seu livro, o Henrique não abandona o magistério. Na vida real, você deixou de ser professor da rede pública para viver exclusivamente da literatura.

Acho que o Henrique é um sonhador. Criei um personagem que acredita nos livros, e que inclusive morreu em função dessa crença. Ele paga o preço por crer que os livros podem mudar o mundo, algo que eu não acredito. Sou cético nesse sentido.

Você acha que, enquanto escritor negro, há uma cobrança para que esse tema seja a tônica na sua produção?

Considero algo natural e não me sinto pressionado. Já me perguntaram se pretendo escrever um livro sem personagens negros, como fez James Baldwin [escritor norte-americano] em Quarto de Giovanni, sobre a relação homoafetiva de dois homens em Paris. Não está nos meus planos fazer um livro apenas sobre pessoas brancas. Histórias de pessoas brancas já foram contadas e continuam sendo narradas à exaustão.

Quero usar meu tempo para escrever livros de pessoas negras e cuja trajetória precisam de mais espaço. Tenho ideia para mais três ou quatro romances e todos eles vão abordar a temática racial, porque não vejo solução para o racismo a curto prazo. Prevejo pelo menos mais duas gerações para que possamos nos aproximar de um discurso e uma sociedade menos desigual.

Sobre outros romances, você está escrevendo algo sobre o negro na universidade. Ele tem relação com os dez anos da Lei de Cotas em 2022?

Sim, porque questões raciais nunca são aleatórias ou casuais. Comecei a escrever O avesso da pele em 2017 e sabia que ele seria publicado em 2020. Mas ninguém imaginava que a sociedade seria atravessada pelo assassinato do George Floyd [morto asfixiado por policiais em maio de 2020], nos EUA, e do Beto Freitas [espancado até a morte em novembro de 2020 numa unidade do Carrefour], no Rio Grande do Sul. Mas, de alguma forma, o escritor tem um trabalho de observação, de analisar os rumos de uma sociedade em algumas questões, e a partir daí transformar isso em literatura.

Fui da primeira turma de cotistas do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sinto que falar sobre o corpo negro no espaço universitário é uma história que precisa ser contada. Parece que a Lei de Cotas foi algo banal, mas isso é um engano, porque houve uma mudança epistemológica dentro das universidades. Os alunos têm demandado mudanças importantes nos currículos, com a inclusão de autores mais diversos, e isso impacta a sociedade, porque a validação de conhecimento acontece na universidade. Me preocupa o fato de haver uma discussão sobre a existência ou não das cotas. O que se deve debater é a sua ampliação para mais camadas da população. A conversa precisa avançar.

Você já disse que não existe “bala de prata” contra o racismo. Como vê a situação atual e para onde devemos ir?

Há uma regressão evidente. Quando há um sucateamento da educação, da saúde e das necessidades básicas de maneira geral, há uma perpetuação do racismo estrutural que afeta o país. O questionamento das cotas é uma regressão, por exemplo. Damos um passo e regredimos dois. Por isso, observo com cuidado essa celebração e euforia da visibilidade de autores negros. Não acredito que estejamos em uma grande festa da diversidade e que tudo esteja resolvido. Pelo contrário.

Guilherme Henrique – Deutsche Welle